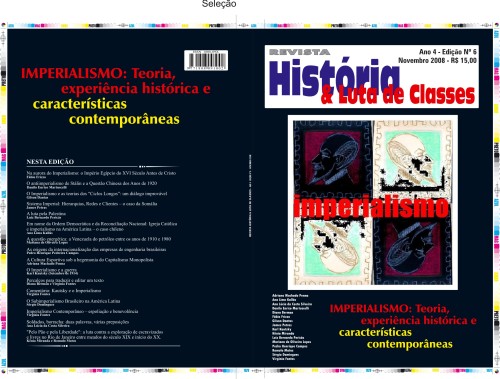

Divulgamos o lançamento do 6o número da Revista História & Luta de Classes, com o dossiê IMPERIALISMO: Teoria, Experiência Histórica e Características Contemporâneas. Segue abaixo o sumário da revista . A revista é produzida por um coletivo de associados e pode ser adquirida diretamente com seus integrantes ou através do e-mail historiaelutadeclasses@uol.com.br, mediante depósito bancário no valor de R$ 15,00 por exemplar (acrescido de R$ 5,00 para despesas de postagem nacional). Consulte sobre preço e custo para envio de mais de um exemplar.

Divulgamos o lançamento do 6o número da Revista História & Luta de Classes, com o dossiê IMPERIALISMO: Teoria, Experiência Histórica e Características Contemporâneas. Segue abaixo o sumário da revista . A revista é produzida por um coletivo de associados e pode ser adquirida diretamente com seus integrantes ou através do e-mail historiaelutadeclasses@uol.com.br, mediante depósito bancário no valor de R$ 15,00 por exemplar (acrescido de R$ 5,00 para despesas de postagem nacional). Consulte sobre preço e custo para envio de mais de um exemplar.

HISTÓRIA & LUTA DE CLASSES – NÚMERO 6

IMPERIALISMO

SUMÁRIO

Apresentação dos Coordenadores do Número

Virgínia Fontes, Lúcio Flávio de Almeida e Kênia Miranda

ARTIGOS

Na autora do Imperialismo: o Império Egípcio do XVI Século Antes de Cristo

Fábio Frizzo

O antiimperialismo de Stálin e a Questão Chinesa dos Anos de 1920

Danilo Enrico Martuscelli

O Imperialismo e as teorias dos “Ciclos Longos”: um diálogo improvável

Gilson Dantas

Sistema Imperial: Hierarquias, Redes e Clientes – o caso da Somália

James Petras

A Luta pela Palestina

Luis Bernárdo Pericás

Em nome da Ordem Democrática e da Reconciliação Nacional: Igreja Católica e imperialismo na América Latina – o caso chileno

Ana Lima Kallás

A Questão energética: a Venezuela do petróleo entre os anos de 1910 e 1980

Mariana de Oliveira Lopes

As origens da internacionalização das empresas de engenharia brasileiras

Pedro Enrique Pedreira Campos

A cultura esportiva sob a hegemonia do capitalismo monopolista

Adriana Machado Penna

TRADUÇÃO

O Imperialismo e a guerra

Karl Kautsky

Percalços para traduzir e editar um texto

Diana Berman e Virgínia Fontes

Comentário: Kautsky e o Imperialismo

Virgínia Fontes

ENSAIO

O Subimperialismo Brasileiro na América Latina

Sérgio Domingues

RESENHAS

Imperialismo Contemporâneo – espoliação e benevolência

Virgínia Fontes

Soldados, borracha: duas palavras, várias preposições

Ana Lúcia da Costa Silveira

“Pelo Pão e Pela Liberdade”: a luta contra a exploração de escravizados e livres no Rio de Janeiro entre meados do século XIX e início do século XX.

Kênia Miranda e Rômulo Mattos

APRESENTAÇÃO

Estamos em meio a mais uma grande crise do capital e vivenciando um momento crítico – econômica e socialmente falando – do imperialismo. Sua compreensão exige retomar a reflexão sobre o volume de transformações que a expansão do capitalismo produz e impõe, ao expandir sua acumulação e atuar como se ela fosse infinita. Não se trata apenas das modificações mais visíveis, como as econômicas – novos produtos, grandes conglomerados (corporações), proprietários quase abstratos (acionistas ou “marcas”), novos setores predominantes ou novas tecnologias – ou os formatos institucionais. Marx ao explicitar, no Manifesto do Partido Comunista, que a burguesia deve revolucionar constantemente os instrumentos de produção e as relações de produção, enfatizava que isso correspondia a revolucionar o conjunto das relações sociais. Diferentemente dos períodos históricos pré-capitalistas, cuja condição de existência repousava sobre a permanência e a tradição, a dinâmica capitalista impõe transformações brutais na vida social de parcelas sempre crescentes da população planetária. Se há uma tradição capitalista, ela se traduz no desenraizamento permanente, na exigência constante de comprimir o tempo e o espaço, resultantes da necessidade imperiosa do capital de expandir-se através da subalternização de massas sempre ampliadas de trabalhadores, capazes de valorizar massas gigantescas de capital, ao mesmo tempo em que procura desvencilhar-se desses mesmos trabalhadores que são sua substância.

O imperialismo, já em primórdios do século XX, representou uma dessas revoluções do capital, que modificou o panorama mundial para assegurar a permanência da extração do mais-valor e a reprodução ampliada do capital. Com Lênin, aprendemos a analisar uma modificação qualitativa no capitalismo, resultante das transformações impostas nas relações sociais – já então mundiais – pela nova escala de concentração de capitais que tinha lugar nos países centrais.

Estamos vivendo um período no qual ocorreu um novo impulso de centralização e concentração de capitais, frente ao qual os parâmetros anteriores parecem tímidos e limitados. A partilha do mundo intensificou-se, de inícios do século XX para este primórdio do século XXI, trazendo novos formatos. A exportação de capitais e sua correspondente e cristalizada divisão internacional do trabalho, deu lugar uma mega-concentração internacionalizada de capitais, a novas formas de expropriação social e a uma socialização internacionalizada do processo de produção e da força de trabalho de novo tipo, sob a batuta de um capital que se pulveriza para assegurar sua concentração. As organizações dos trabalhadores foram frontalmente atacadas ao mesmo tempo em que o processo de trabalho e as formas jurídicas de sua contratação procuram pulverizar a classe trabalhadora. A capacidade multiplicada de destruição da natureza ameaça destruir a própria humanidade.

Em poucos mais de 30 dias, os EUA – e uma série de Bancos Centrais de diferentes países em redor do planeta – disponibilizaram mais de um trilhão de dólares tentando refrear a crise financeira, resultante de uma sobreacumulação de capitais e do estímulo ao capital fictício. Este último, entretanto, produziu efeitos sociais bem reais, intensificando as expropriações primárias (da terra) e secundárias (de direitos, de proximidade entre os trabalhadores) e modificando as próprias relações sociais, objetiva e subjetivamente. Uma nova sociabilidade imperialista vem sendo posta em prática e ela se espraia na política (homogeneização e irrelevância dos partidos), na intensa disponibilização (“libertação”) de trabalhadores inflexivelmente reduzidos a seres flexíveis para o capital, na cultura, no empresariamento generalizado e nas formas de comportamento.

Ao contrário do que propugnam algumas teses, não há uma cisão entre o capital financeiro e o produtivo, uma vez que capital financeiro é a fusão de diversos tipos de capital. Capital bancário e capital produtivo são faces do mesmo processo de acumulação atual. A contradição entre acumulação, concentração e expansão chega ao seu limite em uma crise que não é inaugural, mas cíclica, embora com características próprias.

Depois de 30 anos bloqueando qualquer recurso público para as áreas sociais o papel do Estado como “gestor dos negócios da burguesia” é exercido hoje ainda mais explicitamente. A inflexão ocorrida na forma da política (a intervenção e a estatização) não deve obscurecer a permanência da mesma política: prossegue a doação de recursos públicos ao grande capital, impulsionando ainda mais sua concentração. Isso significa que os estados estão comprometendo nosso futuro sob o tacão do capital, que continua a capitanear as operações de salvamento de suas condições de predomínio. Qualquer modificação diferente daquelas que visam recompor a expansão capitalista dependerá da luta da classe trabalhadora, que deverá agora fazer frente tanto aos capitais de seu próprio país como aos capitais internacionalizados.

Este dossiê de História & Luta de Classes se alia ao combate de nosso tempo: avançar na compreensão teórica do imperialismo e socializar a reflexão de seu processo histórico e de suas diferentes modalidades, de modo a cooperar para a emancipação dos trabalhadores e da humanidade.

Abrindo a revista, temos um objeto incomum à problemática do imperialismo – Na aurora do imperialismo: o império egípcio do XVI antes de Cristo. O artigo, de autoria de Fábio Frizzo, mostra a possibilidade e a necessidade de um diálogo entre o passado, a História Antiga, e o presente ao apresentar a hipótese de que o Egito se configurou como um dos primeiros sistemas imperiais da humanidade. Cabe ressaltar que, para análise de seu objeto – o império egícpcio – Frizzo se utiliza de conceitos “contemporâneos”, tais como hegemonia e o próprio conceito de imperialismo.

Danilo Martuscelli, em O antiimperialismo de Stálin e a questão chinesa nos anos de 1920, analisa os Escritos Políticos de Stálin sobre o papel dos comunistas na China após a instauração da República, revelando que o que sustenta este antiimperialismo é, na verdade, uma perspectiva política de colaboração de classes.

Em O Imperialismo e as teorias dos “ciclos longos”: um diálogo improvável, Gilson Dantas critica as teorias dos ciclos longos, em particular a de Kondratiev. Como contraponto ao viés estruturalista desta teoria, que prescinde da luta de classes nas análises sobre a economia capitalista, o autor recorre à teoria do imperialismo de Lênin para um debate crítico.

O caráter contemporâneo do Imperialismo e a sua complexa rede de sustentação internacional, uma vez que não há um centro de poder auto-suficiente, é o tema de Sistema Imperial: Jerarquías, Redes y Clientes – El Caso de Somália, de James Petras (texto retirado do site Rebelión).

Luiz Bernardo Pericás, em a Luta pela Palestina, busca as origens da crise entre Israel e os palestinos para debater os conflitos da região e as suas relações internacionais e apontar como solução a luta pela construção “de um Estado palestino ‘laico’, independente e soberano”.

A América Latina é objeto de dois artigos: Em nome da ordem democrática e da reconciliação nacional: Igreja Católica e imperialismo na América Latina – o caso chileno, de Ana Lima Kallás, e A questão energética: a Venezuela do petróleo ente os anos de 1910 e 1980, de Mariana de Oliveira Lopes. O primeiro artigo considera a instituição católica como um aparelho privado de hegemonia cujo papel de difusor da política imperialista para a América Latina pode ser verificado no caso chileno. Já o segundo, discute o protagonismo da exploração do petróleo no processo de acumulação e concentração do capital na Venezuela.

No cenário nacional temos a análise das chamadas “multinacionais brasileiras”, seja no que tange a diversificação de seus negócios, seja na sua atuação externa, tema do artigo de Pedro Campos, intitulado As origens da internacionalização das empresas de engenharia brasileiras.

A cultura esportiva sob a hegemonia do capitalismo monopolista, de autoria de Adriana Machado Penna, encerra a seção dos artigos. Neste trabalho, a autora problematiza a massificação da cultura esportiva através das políticas públicas construídas para o esporte sob a orientação da ONU, como por exemplo, as do governo Lula.

A decisão pela tradução do texto de Kautsky de 1914 – O Imperialismo e a guerra – que trata do caráter econômico da expansão capitalista e as suas características militares, se justifica por ser o texto citado por Lênin na sua obra clássica: O Imperialismo, fase superior do capitalismo. As dificuldades que envolveram esta escolha e a pesquisa pelas publicações disponibilizadas estão registradas por Diana Berman e Virgínia Fontes em Percalços para traduzir e editar um texto. A produção de Kautsky e suas apropriações, bem como a diferença entre tal abordagem sobre o Imperialismo e a de Lênin são ainda objeto de análise de Virgínia Fontes em Comentários: Kautsky e o imperialismo.

O debate sobre o Brasil conta ainda com o debate trazido por Sérgio Domingues sobre O Subimperialismo brasileiro na América Latina, em caráter ensaístico.

Instigamos à leitura de David Harvey, na obra “O Novo Imperialismo”, através da resenha de Virgínia Fontes: Imperialismo Contemporâneo – Espoliação e Benevolência. Da mesma forma, provocamos nossos leitores à se debruçarem sobre o livro de María Verónica Secreto – “Soldados da Borracha. Trabalhadores entre o sertão e a Amazônia no governo Vargas” – através da resenha de Ana Lúcia da Costa Silveira: Soldados, Borracha: duas palavras, várias preposições.

Por fim, “Pelo Pão e pela Liberdade”: a luta contra a exploração de escravizados e livres no Rio de Janeiro entre meados do século XIX e início do XX resenha o novo livro de Marcelo Badaró Mattos. Os autores, Kenia Miranda e Romulo Mattos, destacam as contribuições de “Escravizados e Livres: experiências comuns na formação da classe trabalhadora carioca” para a compreensão do processo complexo e contraditório de fazer-se classe em uma situação histórica concreta.

Registramos nosso agradecimento a Ronaldo Rosas Reis, professor e artista plástico, que nos possibilitou a fruição coletiva de sua obra: Estampilha (1985-2005). Instado a ceder o seu desenho de Lênin para ilustrar a capa deste número da revista, Ronaldo foi além e produziu um novo trabalho artístico realizado a partir de uma montagem da Estampilha. Nesse sentido, nosso agradecimento é duplo.

Outubro de 2008.